Premier retour de Joseph au pays

En ce mois d'octobre

1889, Joseph est sur le paquebot qui le ramène en France. A 10 noeuds

de vitesse et avec 10000 kilomètres à parcourir, il aura le temps de "digérer"

ce qu'il a vécu au Tonkin. Est-il vraiment fait pour cette vie-là?

Cette question ne fait que l'effleurer. Pour l'instant, Joseph sait qu'à

son arrivée en pays breton, après deux ans d'absence, il retrouvera

sa famille. Il se rappelle avec quelle facilité il l'avait quittée

en juillet 1887, fort de l'idée de voir du pays. Mais voilà

qu'il se surprend à ressentir un immense sentiment de joie à

l'idée de les serrer tous dans ses bras. Il a presqu'un regret de ne

pas savoir ce qu'il perdait en partant. D'ailleurs, dès qu'il met pied

à terre, il n'a qu'une envie: embrasser toutes les filles qu'il rencontre

- mais enfin, ces choses-là ne se font pas. Il ne tarde pas à "poser sa perm"

: un congé renouvelable qui lui permet pratiquement d'attendre la fin

de son service sans retourner à la caserne. Après, Joseph pourrait

retrouver la vie civileLe voilà dans le train pour aller à

Roscoff, les gens lui parlent des "Johnnies" qui, de plus en plus

nombreux, vont en Angleterre pour vendre des oignons roses. Avant d'arriver

à la gare, il a l'impression de redécouvrir les paysages de

son enfance. Les siens n'ont pas tellement

changé depuis deux ans. Pourtant, Marie a maintenant 17 ans et Joseph

est fier de sa beauté. Henri, qui a 14 ans, supporte mal les caprices

de Magdeleine, la petite dernière; comme pénible, on ne fait

pas mieux! René, qui est sur le point d'être incorporé,

regarde avec une certaine admiration son grand frère, qui, à

ses yeux, est un héros. Pour ses parents, Joseph a bien changé.

Il a laissé pousser sa moustache et cela lui donne presqu'un air farouche.

Jean plisse les yeux pour mieux regarder son fils et le prend par les épaules

avant de le serrer dans ses bras: il est à la fois heureux et fier

de son "gars". Pour Marie, sa mère, c'est surtout le regard

de Joseph qui n'est plus le même: il a perdu de son enfance... est-ce

un effet de ces années de campagne militaire?

En ce mois d'octobre

1889, Joseph est sur le paquebot qui le ramène en France. A 10 noeuds

de vitesse et avec 10000 kilomètres à parcourir, il aura le temps de "digérer"

ce qu'il a vécu au Tonkin. Est-il vraiment fait pour cette vie-là?

Cette question ne fait que l'effleurer. Pour l'instant, Joseph sait qu'à

son arrivée en pays breton, après deux ans d'absence, il retrouvera

sa famille. Il se rappelle avec quelle facilité il l'avait quittée

en juillet 1887, fort de l'idée de voir du pays. Mais voilà

qu'il se surprend à ressentir un immense sentiment de joie à

l'idée de les serrer tous dans ses bras. Il a presqu'un regret de ne

pas savoir ce qu'il perdait en partant. D'ailleurs, dès qu'il met pied

à terre, il n'a qu'une envie: embrasser toutes les filles qu'il rencontre

- mais enfin, ces choses-là ne se font pas. Il ne tarde pas à "poser sa perm"

: un congé renouvelable qui lui permet pratiquement d'attendre la fin

de son service sans retourner à la caserne. Après, Joseph pourrait

retrouver la vie civileLe voilà dans le train pour aller à

Roscoff, les gens lui parlent des "Johnnies" qui, de plus en plus

nombreux, vont en Angleterre pour vendre des oignons roses. Avant d'arriver

à la gare, il a l'impression de redécouvrir les paysages de

son enfance. Les siens n'ont pas tellement

changé depuis deux ans. Pourtant, Marie a maintenant 17 ans et Joseph

est fier de sa beauté. Henri, qui a 14 ans, supporte mal les caprices

de Magdeleine, la petite dernière; comme pénible, on ne fait

pas mieux! René, qui est sur le point d'être incorporé,

regarde avec une certaine admiration son grand frère, qui, à

ses yeux, est un héros. Pour ses parents, Joseph a bien changé.

Il a laissé pousser sa moustache et cela lui donne presqu'un air farouche.

Jean plisse les yeux pour mieux regarder son fils et le prend par les épaules

avant de le serrer dans ses bras: il est à la fois heureux et fier

de son "gars". Pour Marie, sa mère, c'est surtout le regard

de Joseph qui n'est plus le même: il a perdu de son enfance... est-ce

un effet de ces années de campagne militaire?

Le dimanche, toute la famille assiste à la messe en l'église de Kroaz-Baz. "Comme ce clocher est étrange" se dit Joseph, il n'avait jamais remarqué cet assemblage baroque de clochetons qui lui fait ressembler à une tour de conte de fées... Joseph est avec son père dans la maison au 13, rue de l'Eglise, où la famille habite. Ce n'est pas loin de la maison dite de "Marie Stuart" et on a vue sur la mer... Jean lui parle politique: c'est nouveau mais maintenant Joseph est adulte ... Ces deux dernières années, Georges Boulanger a pris de plus en plus d'influence dans l'opinion publique. Au début, il a plutôt bonne presse dans l'armée : on connaît les récits de sa conduite exemplaire en Algérie, au Cochinchine et en Tunisie. Mais Boulanger a changé. En se ralliant à Clémenceau en 1886, il abandonne le Duc d'Aumale qui, pourtant, avait fait sa carrière militaire. Boulanger s'est déclaré , du jour au lendemain, Général Républicain! Au début de cette année 1889 Boulanger a pu ainsi être élu député de la Seine. Son prestige était tel qu'il n'avait pas fallu plus pour que la foule parisienne marche sur l'Elysée afin de contraindre le président Carnot à la démission. La situation était sérieuse et ce dernier avait fait ses valises! Mais c'est une femme qui a empêché ce grand Général pourfendeur de prendre le pouvoir. Sa maîtresse, Marguerite de Bonnemains lui fait croire qu'il sera arrêté par la police et le persuade de s'enfuir en Belgique. Il est vrai que cette maîtresse-là travaillait pour la police. Ah, les femmes! La suite de cette affaire est que cet ex "beau cavalier" a été condamné par contumace le 14 août à la prison à vie dans une enceinte fortifiée.

- "Tu m'écoutes?" demande Jean à son fils. - "Bien sûr, papa", répond Joseph, que ce genre de considérations ne passionne pas vraiment. Certes, il aime bien discuter des choses et d'autres mais ce soir, à Saint Pol, il sera plus à son affaire: il y aura un fest-noz et on lui a dit que les anciens du collège seraient là. Il y aura aussi Jeanne Goavec avec sa famille: ça fait bien longtemps qu'il n'a pas vu tout ce monde-là. Il a un bel uniforme et il pourra leur raconter bien des histoires sur son service au Tonkin...

Joseph et Charles : que faire dans l'avenir ?

Joseph va aussi revoir Charles à Lorient, où celui-ci est affecté au régiment de l'Artillerie de Marine depuis son incorporation militaire. Joseph le trouve bien guilleret. Il semble heureux depuis qu'il a pu se loger en ville. Charles aime bien commenter l'actualité, mais à sa manière. A propos du dernier scandale : "A la place de Boulanger, c'est la République qui a été en de bonnes mains" dit-il à Joseph, quand ils abordent le sujet. Il y a une chose qui intrigue Joseph: son cadet, qui a été incorporé dans la Marine deux ans après lui, est déjà, sans avoir quitté la France, maréchal des logis chef... Et lui, Joseph, qui a trimé au Tonkin, n'est que maréchal des logis... Après quelques taquineries, les deux frères conviennent rapidement que tout cela n'a pas beaucoup d'importance et que l'avancement est surtout une question de chance. Joseph aime bien son frère Charles, leurs destins s'entrecroisent sans qu ils n'en aient vraiment conscience. Au fait, Chers Cousins, vous ne connaissez pas encore Charles. Ce n'est pas étonnant qu'il ait réussi à grimper si rapidement dans la hiérarchie militaire. Autant Joseph est diplomate mais pas toujours respectueux du règlement, sentimental avec un petit côté séducteur et un brin coquet autant Charles est direct dans ses paroles, respectueux, certes, de l'ordre établi mais fustigeant volontiers tous les maîtres à penser. Il résiste difficilement au plaisir de faire un bon mot avec une ironie mordante qui cache un grand coeur. Charles a une grande affection pour son aîné mais à son âge, on ne montre pas ses sentiments. Alors, c'est sans doute cette différence de caractère qui peut expliquer la petite avance que Charles a prise sur son frère dans la hiérarchie militaire.

Pendant les mois qui suivent le retour de Joseph, les deux frères se concertent sur ce qu'il y aurait à faire de mieux dans l'avenir. Rester ou non dans la Marine? Cela ne leur pose pas de problème essentiel malgré les dangers inhérents aux séjours dans les territoires outre-mer. Ils ont une haute idée de la France, leur mère patrie. Ils considèrent sans réserves que l'action colonisatrice est bénéfique pour les pays que l'on est en train de conquérir. Ils sont prêts à y participer. Cela n'a d'ailleurs rien d'original. Ce sentiment est partagé par une majorité de français qui saluent avec fierté le courage de leurs soldats dans les territoires d'outre-mer. Les soldats dament le pion aux anglais et aux allemands dans tous ces territoires qui sont l'objet de tant de convoitises pour les ressources minières qu'ils recèlent en sous-sol. Cela renforce le sentiment national, bien affaibli par la défaite de 1870 en attendant une revanche qui nous rendrait l'Alsace et la Lorraine.

Rester dans la Marine, cela leur convient. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire d'autre? Les possibilités d'emploi se réduisent en Bretagne. L'industrialisation progressive de l'économie crée de nouveaux métiers en France là où se trouvent les ressources minières en particulier. Mais la Bretagne garde principalement une économie agricole qui survit par la vente de ses produits dans les grandes villes françaises. Il n'est pas facile de savoir vers quelle branche d'activité se diriger si l'on veut rester dans le pays. Par ailleurs, il y a tant de choses à faire dans les colonies. En fait, les deux frères n'ont pas un véritable métier entre les mains. S'ils pouvaient en apprendre un tout en restant dans la Marine, cela leur permettrait plus tard d' améliorer leur retraite militaire en exerçant un métier "civil". Cela leur paraît indispensable pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille qu'ils ont bien envie de fonder.

Depuis le 15 juillet 1889, une loi a réduit la durée

du service militaire de cinq à trois ans. Pour Joseph comme pour Charles , la question

de rester ou non dans la Marine se pose dans l'immédiat.

En effet, Joseph, qui était parti pour cinq ans de service obligatoire, peut donc envisager de quitter la Marine dans l'année comme son frère qui termine sa troisième année se service. Ce dernier aime bien se tenir au courant des diverses lois et règlements qui paraissent.

Ainsi, il peut décrire à son frère certaines dispositions prises par les autorités militaires pour encourager la venue de jeunes métropolitains dans les colonies. Il lui apprend qu'il y a une possibilité

de changer d'activité dans la Marine si l'on s'engage. On peut, depuis

dix ans déjà, postuler à une place dans des unités

de Génie de la Marine qui sont chargées de diriger tous les

travaux publics nécessaires au développement et à la

mise en valeur des Colonies. Les deux frères ont pris du grade. Il leur manque deux échelons

pour pouvoir accéder au grade d'officier. Quelle aubaine! Le métier de conducteur de travaux qu'ils pourront apprendre ainsi leur donnera

une compétence qui, à terme, leur permettra de s'établir

à leur compte dans le civil. Ce projet de carrière leur convient.La décision est prise. Il ne leur reste plus qu'à présenter leur candidature aux autorités militaires et c'est ce qu'ils font sans tarder. Les bons et loyaux services qu'ils ont rendus au cours de leur service militaire leur vaut d' être facilement admis après engagement dans la

section des conducteurs de travaux. Bien sûr, il faudra, pendant des années,

servir. Tout de même, l'avenir leur sourit - ils  pourront être

bâtisseurs.

pourront être

bâtisseurs.

Charles est heureux

A son retour du Tonkin, Joseph s'était demandé ce qui expliquait l'état d'esprit euphorique de son frère. A vrai dire ce n'est pas dans l' habitude de ce dernier d'être aussi disert. Les choses se passent bien pour lui. Comme on le sait, Charles a des projets de carrière qui prennent forme. Depuis sa montée en grade, il loge en ville. Cela a été l'occasion de faire quelque connaissances hors du cadre réglementaire des casernements. Joseph pense que son frère est amoureux... Effectivement, Charles ne tarde pas à lui présenter une bien belle connaissance: il s'agit de Marie Ernestine Chavenon. "Voilà une personne bien agréable" se dit Joseph.

Qu'est-ce qui a plu à Charles en Marie? Cousins, c'est difficile à dire! C'est peut-être cet air un peu grave, un peu triste qui a éveillé son attention. C'est peut-être son coté grande soeur qui aide notre garde stagiaire à grandir. Qu'est-ce qui a plu à Marie en Charles ? C'est plus facile à dire, voyez-vous, mais pas forcément plus authentique que les raisons évoquées pour comprendre le choix de Marie . Disons que c'est un Pleyber On le retrouve bien sur la pose qu'il prend quand on le photographie: portant bien l'uniforme. avec ses cheveux en brosse et imberbe. On lui a dit de rester immobile pour la photo. Il prend un air inspiré mais ne sait pas où poser ses mains... Charles garde une allure d'écolier qui vient de recevoir un premier prix.

La famille de Marie Chavenon

La mère de Marie Chavenon lui a donné son prénom. Elle s'appelle Marie Barbedette. La famille est originaire du Morbihan où elle demeure depuis plusieurs générations. Marie est née le vingt quatre juillet mil huit cent trente cinq à Hennebont, près de Lorient. Marie Barbedette s'est mariée le seize avril mil huit cent soixante avec Jean Chavenon, employé de chemin de fer. Ce dernier participait à la construction de la ligne Nantes-Lorient mise en oeuvre par la Compagnie d'Orléans. Par son métier, Jean Chavenon avait été amené à partir dans le "nord" si on peut dire. En effet, Jean n'est pas  originaire du pays, il est né le treize novembre mil huit cent trente six dans le Bourbonnais en la commune des Deux Chaises près de Montluçon. Son père, également prénommé Jean, vit à Tronget dans une commune située sur la ligne Montluçon-Moulins. Il est intéressant de noter que l'on trouve sur cette ligne une commune du nom de Chavenon. C'est donc bien un nom du pays bourbonnais qui est porté par de nombreuses familles dans cette région. Sa mère était née Bernardon, autre nom de famille typique du Bourbonnais. Elle est décédée à Montmarault le dix juillet mil huit cent quarante six alors que Jean n'avait que dix ans.

originaire du pays, il est né le treize novembre mil huit cent trente six dans le Bourbonnais en la commune des Deux Chaises près de Montluçon. Son père, également prénommé Jean, vit à Tronget dans une commune située sur la ligne Montluçon-Moulins. Il est intéressant de noter que l'on trouve sur cette ligne une commune du nom de Chavenon. C'est donc bien un nom du pays bourbonnais qui est porté par de nombreuses familles dans cette région. Sa mère était née Bernardon, autre nom de famille typique du Bourbonnais. Elle est décédée à Montmarault le dix juillet mil huit cent quarante six alors que Jean n'avait que dix ans.

Au moment de son mariage, Jean Chavenon fils garde des attaches en son pays natal car il est toujours domicilié "de droit" chez son père. Mais il est domicilié "de fait" à Hennebont où il se trouve donc en déplacement professionnel. C'est là qu'il a rencontré une fille du pays en la personne de Marie Barbedette qui y vit avec sa famille. Les nouveaux mariés n'ont pas tardé à déménager pour habiter la ville de Nantes où est née leur fille Marie le quatre janvier mil huit soixante six.

Dans les années mil huit cent quatre vingt-dix Marie Chavenon habite à Lorient dans une maison familiale située au 12 rue de l'Assemblée Nationale. Elle y vit seule depuis le décès de sa mère le trente octobre mil huit cent quatre vingt cinq. Son père, Jean Chavenon, n'habite plus avec sa famille depuis longtemps. Après cette séparation, les relations sont restées tendues dans la famille au point que Jean Chavenon n' a même pas assisté à l'enterrement de sa femme. Entre le père et la fille, depuis ce décès rien ne s'est arrangé.

Dans les années mil huit cent quatre vingt-dix Marie Chavenon habite à Lorient dans une maison familiale située au 12 rue de l'Assemblée Nationale. Elle y vit seule depuis le décès de sa mère le trente octobre mil huit cent quatre vingt cinq. Son père, Jean Chavenon, n'habite plus avec sa famille depuis longtemps. Après cette séparation, les relations sont restées tendues dans la famille au point que Jean Chavenon n' a même pas assisté à l'enterrement de sa femme. Entre le père et la fille, depuis ce décès rien ne s'est arrangé.

Les noces de Charles et de Marie

Au mois de décembre 1890, les deux amoureux sont soulagés d'un grand souci. Marie vient enfin d'obtenir de son père l'autorisation verbale de se marier avec Charles. Il n'a ni été ni facile ni bien consensuel d'obtenir cette autorisation. Il y aura un contrat de mariage et il n'est pas question que Jean Chavenon assiste à ce mariage bien qu'il n'habite pas très loin. Il est chef du district ferroviaire de la Possonière près d' Angers. Pour rendre officiel son accord pour le mariage, il fait passer un simple écrit sur papier libre qui atteste de cette autorisation : "Tu peux présenter cet écrit au notaire" lui fait-il savoir. Pour Charles aussi il n'est pas non plus si simple de se marier: il doit obtenir l'autorisation de sa hiérarchie d'épouser telle personne et c'est le ministre de la Marine lui-même qui donne cette autorisation. Charles l'obtient le 21 février. C'est un jour de chance car il reçoit également avis de son d'affectation à l'Etat Major Particulier de l'Arme (E.M.P.A) comme garde stagiaire de deuxième catégorie accompagné d'un nouvel ordre de mission. Apparemment ces deux là s'aiment éperdument et ne semblent plus vouloir se quitter de sitôt. A peine une semaine se passe; Charles et Marie convolent en justes noces à Lorient. Les parents de Charles accompagnent les mariés. Marie a pour témoins son l'oncle Alphonse Maugour, âgé de soixante dix sept ans et un ami de la famille, Jules Thonnin âgé de cinquante sept ans. Charles a pris pour témoins deux camarades engagés dans l'Artillerie de Marine: Charles Cranne, maréchal des logis chef et Charles Giraud, comme lui garde stagiaire.

Les choses se précipitent. Charles et Marie s'y attendaient. A peine mariés, ils doivent faire leur valises. Ils sont un peu bousculés mais tout va bien pour eux: les autorités militaires ont permis à Charles d'être accompagné de son épouse pour rejoindre la nouvelle affectation désignée dans l'ordre de mission du 21 février. Ce n'est pas la porte d'à coté! l s'agit de se rendre en Martinique

Charles et Marie à la Martinique

En ce début du mois de mars mil huit cent quatre vingt onze, c'est l'embarquement sur l'un de ces vapeurs munis de leurs voiles. Laissons Lafcadio Hearn (Aux vents des Caraïbes) nous décrire les impressions qu'éprouvent Charles et Marie lorsqu'ils quittent pour la première fois leur sol natal, et qu'ils voguent vers les Antilles

Le départ: "Le cabestan à vapeur lève l'ancre. Le torrent de fer de son câble se déroule à travers les écubiers...le tremblement cesse tout à coup, le choc du canon du départ frissonne pesamment dans les coeurs.;;puis il y a derrière le navire un grand murmure et un remous d'eau blanchissante et puis un autre et un autre encore et le remous devient un torrent écumant. L'énorme hélice s'est mise à tourner...tout le port gris vire sur lui-même".

Sur le pont: "Le son des machines: do-do-hey! un immense bourdonnement noie le son des voix: plaintes des poulies, sifflement des cordages, rugissement des bastingages dans le vent... peine à marcher contre le vent, au loin de grands bateaux font voile vers le nord".

L'arrivée à Saint Pierre en Martinique: "Nous jetons l'ancre dans une eau limpide et bleue. A notre coup de canon répond le roulement prolongé des échos de la montagne. Puis de la côte une flottille étrange se dirige vers nous, composée d'une barque, de trois canots et d'une quantité de bizarres petites embarcations qui ne sont que des caisses en bois, à fond plat, aux bouts triangulaires dans lesquels sont assis des garçons de dix à quatorze ans et dont le teint varie d'un beau jaune clair au chocolat foncé. Ils sont venus là pour plonger après les piécettes que les passagers du bateau leur jetteront. "tention là", crient tout à coup une douzaine de sopranos aigus. Un passager a glissé ses doigts dans son gilet et, dans ce geste, tous les garçons sont sur le qui-vive".

C'est un complet dépaysement

pour nos nouveaux mariés. Ils sont arrivés à Saint Pierre,

il leur faudra encore attendre à la chefferie du génie et passer

une heure et demie sur la navette maritime entre Saint Pierre, port de commerce,

et Fort de France, port militaire, pour atteindre le fort Desaix où

ils seront logés. Ce fort est situé sur les hauteurs qui dominent

la ville. Autant Saint Pierre leur a paru une ville plutôt jolie et

on peut dire par certains côtés "amusante avec ses maisons

de pierre de couleur jaune, ses rues très étroites, ses toits

pointus en tuiles rouges percés de lucarnes à pignons",

autant Fort de France leur apparaît comme une ville désolée

en train de se reconstruire. En effet, le 22 juin de l'année précédente,

un terrible incendie a, aux trois quarts, ravagé la ville.On leur en

avait parlé mais ils n'imaginaient pas qu'un tel désastre eut

été possible, tout au plus avaient-il eu conscience de ce que

pouvaient faire des inondations comme celles qui avaient dévasté

Nantes l'année dernière au moment où les glaces

avaient envahi la Loire. Dès l'arrivée Charles se doute bien qu'un travail important

attend les sections du génie stationnées ici: il s'agit de reconstruire des batiments mais aussi de recréer des rues des commerces et des quartiers d'habitation.

Mais pourquoi avoir construit tant d'habitations en bois? aurait pu demander Marie qui ne manquait jamais l'occasion de faire une remarque pertinente. Ah, ma pôvre dame! aurait pu lui répondre quelqu'un d'averti. C'était pour éviter qu'elles ne soient détruites par un terrible tremblement de terre comme celui qui s'est produit voici cinquante ans et qui avait déjà ravagé cette ville.

Cette brusque entrée en matière va leur donner la mesure de ce qui les attend dans cette terre lointaine;.. vivre dans ce pays aux paysages si merveilleux et si inquiétants à la fois, soumis à des forces de la nature complètement incontrôlables et puis, voir le courage des habitants de cette terre. Qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, pauvres ou riches, civils ou militaires et qui, pratiquement tous, sont loin de leur terre d'origine, ils montrent une formidable volonté de subsister pour ne pas dire de survivre.

Certes, l'histoire de la Martinique ne peut pas se raconter en quelques lignes. Lorsque Charles et Marie y arrivent, il est noté sur le dossier militaire de Charles que le pays est en paix, raison nécessaire sans doute pour que Marie puisse le suivre. En effet, ils pourront le constater, les relations entre les différentes couches de la société sont apaisées. Pourtant, quel passé tourmenté! ces siècles d'esclavage pendant lesquelles les français ont déplacé des populations entières depuis l'Afrique pour cultiver la canne à sucre, semblent oubliés: la population s'est diversifiée et le métissage s'est répandu. Les créoles, pourtant non métissés, ont aussi un air du pays qui les différencient de leurs ancêtres européens ou africains. Cette variété de la population s'explique par ce qui a suivi l'abolition de l'esclavage en 1848, c'est à dire l'effondrement de la production de la canne à sucre. Depuis quelques années, les nouveaux immigrés sont indiens, congolais, coolies d'Extrême Orient et même des portugais de Madère. Ils ont pris le relais dans les exploitations sucrières ou vont travailler à l'usine, "nouvelle cathédrale de la révolution industrielle". Il y a aussi quelques chinois qui font commerce d'épices. Pour tous ces émigrants, la révolution industrielle est là avec l'extraction du charbon qui sert aux nouveaux modes de transport à vapeur et qui favorise l'apparition d'une multitude de nouveaux métiers.

Charles et Marie ne resteront que deux ans en Martinique mais en attendant, les voilà installés au Fort Desaix, sur les hauteurs de la ville. C'est la saison chaude et depuis le mois de février jusqu'en juin il ne pleut pas. la vue depuis le fort est splendide : le bleu lapis-lazuli de la mer dans la baie du carénage aux eaux profondes, les montagnes volcaniques noires qui entourent Fort de France, la végétation très verdoyante où se mêlent des cultures de couleur jaune d'or , le tout forme un paysage qui vous transporte bien loin du pays breton! Un petit nuage ne quitte jamais la tête de la Pelée. Ce soir-là, cette montagne est plus lourdement chargée que d'habitude et avec le coucher du soleil sa coiffure prend des couleurs pourpre et lilas "magnifique madras que le couchant strie de jaune"

Marie est surprise par ce monde tellement différent de celui qu"elle a connu jusque-là. Au début, quelle découverte! les gens sont si gentils avec elle! Elle est jeune et un peu perdue mais sa simplicité facilite bien les rencontres. Il est habituel de voir des femmes de militaires dans cette ville. Avec ses nouvelles amies, elle est descendue à l' "en ville" voir la Savane au pied du fort Saint Louis :"ce grand jardin public avec ses tamariniers et ses sabliers où le souvenir en marbre de Josephine de Beauharnais n'évoque pas un passé romanesque.Son mari avait rétabli l'esclavage en 1802 en supprimant la loi de la Convention de 1794 qui n'était pas appliquée! .. je suis allé voir son fantôme blanc, création de maîtres sculpteurs...elle sourit toujours de ce sourire moitié rêveur, moitié plaintif, inexpressiblement touchant" écrit l'ami Lafcadio qui semble bien en pincer pour elle...

Puis,

Marie a été au marché. Rien de tel pour rencontrer les

gens du pays, elles, Les boniments des ve

Puis,

Marie a été au marché. Rien de tel pour rencontrer les

gens du pays, elles, Les boniments des ve ndeuses résonneront longtemps dans

sa tête:

ndeuses résonneront longtemps dans

sa tête:

Ça qui le canne...Ca qui lé pain aubé, ça qui lè fromasse qui veut le canard? Qui veut du pain au beurre? Qui veut la pharmacie? ou encore à la poissonnerie; Hé gens pa enho', genspa enbas, gens d galetas, monn bel gaouauds poissons! Ho ! Gens d'en haut, gens d'en bas, gens des galetas! Sachez que j'ai des très beaux et beaux poissons! Si l'on vous dit bonju'Madam il faut bien répondre Bonjou' Ché si c'est une femme âgée, Bonjou' mafi si elle est jeune et Bonjou' monfi si c'est un homme...

Quelle gaîté, quel entrain dans cette population! pourtant, elle trime dur et les femmes, en particulier, ne sont pas les dernières: elles travaillent pendant des longues heures chaque jour, dockers avec les hommes sur le port. Comment font-elles? se demande parfois Marie, qui pourtant ne rechigne pas à la tâche. Il émane de ces gens une force et une beauté qui provoquent son étonnement comme celui de tous les visiteurs étrangers.

Que de choses à se souvenir! Parfois, le canon tonne et son bruit roule dans les mornes, ce nom triste, donné aux montagnes volcaniques. Il faut vraiment être "du pays" pour savoir pourquoi. Le canon annonce l'arrivée des bateaux, comme à Lorient, mais aussi la saison des grandes pluies et d'ouragans qui commence le 15 juillet - parfois c'est pour d'autres raisons - une vraie manie! C'est le tonnerre de Fort de France et pas le "tonnerre de Brest", comme dit Charles, quand quelque chose ne va pas. Charles, qui est curieux des choses du passé, aurait pu vous dire d'où vient cette expression. Il y avait , avant 1850, un bagne à Brest et c'est en tirant un coup de canon que l'alarme était donné lorsque un bagnard s'échappait. Alors, on tremblait dans les chaumières!

Ici,,

on ne s'aventure pas dans les campagnes. Le pays est très accidenté

et pour la diligence, il y a peu de chemins carrossables. Il existe bien une

route de 40 kilomètres entre Fort de France et Saint Pierre mais avec

le profil du terrain et ce climat, le moyen habituel pour rejoindre les deux

villes est le bateau, comme celui qu'ils ont emprunté. Il est dangereux

de se promener, même aux alentours de la ville, du fait de la présence

de créatures menaçantes... Il y a le redoutable serpent fer-de-lance...

Aussi, la vie de Marie se déroulera principalement entre les quatre

murs du Fort Desaix avec quelques sorties dans "l'en-ville",

comme disent les foyaliens.

Ici,,

on ne s'aventure pas dans les campagnes. Le pays est très accidenté

et pour la diligence, il y a peu de chemins carrossables. Il existe bien une

route de 40 kilomètres entre Fort de France et Saint Pierre mais avec

le profil du terrain et ce climat, le moyen habituel pour rejoindre les deux

villes est le bateau, comme celui qu'ils ont emprunté. Il est dangereux

de se promener, même aux alentours de la ville, du fait de la présence

de créatures menaçantes... Il y a le redoutable serpent fer-de-lance...

Aussi, la vie de Marie se déroulera principalement entre les quatre

murs du Fort Desaix avec quelques sorties dans "l'en-ville",

comme disent les foyaliens.

Charles, qui maintenant

est âgé de 23 ans, va par sa fonction, qu'il appelle son métier,

progressivement découvrir les premiers rudiments de l'art nouveau de

construire. C'est une chance pour lui, car avec les différentes catastrophes

qui ont touchée la Martinique, l'idée est venue aux autorités

françaises de faire de ce territoire ire un lieu d'expérimentation

de cette nouvelle architecture métallique prônée par l'ingénieur

Eiffel. En effet, c'est une architecture avant tout robuste, apte à

résister aux assauts des cyclones, si fréquents dans ces régions

tropicales. Charles arrive au moment où sont amenés, depuis

la France, les pièces d'un bâtiment de structure métallique.

Cette conception d'un bâtiment démontable est très originale.

Henri Pick, architecte parisien, en est le concepteur; il a proposé

cette construction pour remplacer la bibliothèque,, qui avait brûlée

en 1890 avec la plupart des dix mille livres offerts par Victor Schoelcher

en 1883.Cet

homme généreux, qui a consacré sa vie à la défense

des esclaves avait obtenu l'abolition de l'esclavage dans les colonies française. C'était en 1848 Son intervention auprès du gouvernement de la très furtive deuxième république restée célèbre. Victor Shoelcher sera honoré en 1893 lors de l'inauguration de la nouvelle

bibliothèque qui portera son nom. Très symboliquement, le bâtiment

est implanté au croisement de la rue de la Liberté et de la

rue des Caraïbes, à l'endroit où se dressait le palais

où avait séjourné l'impératrice Josephine dont

le mari ne fut pas particulièrement tendre avec les Martiniquais. Il

est donc très probable que le jeune Charles, présent dans l'île

entre 1891 et 1893, ait participé au montage de ce bâtiment dont

le style sera qualifié par certains critiques de néo-romano-byzantin

polychrome. Comment définir autrement cette basilique multicolore coiffée

d'une curieuse coupole byzantine en verre? En tout cas, qu'il ait participé

ou non à cette opération de remontage, voilà bien un

exemple de structure métallique dont Charles se souviendra.

ire un lieu d'expérimentation

de cette nouvelle architecture métallique prônée par l'ingénieur

Eiffel. En effet, c'est une architecture avant tout robuste, apte à

résister aux assauts des cyclones, si fréquents dans ces régions

tropicales. Charles arrive au moment où sont amenés, depuis

la France, les pièces d'un bâtiment de structure métallique.

Cette conception d'un bâtiment démontable est très originale.

Henri Pick, architecte parisien, en est le concepteur; il a proposé

cette construction pour remplacer la bibliothèque,, qui avait brûlée

en 1890 avec la plupart des dix mille livres offerts par Victor Schoelcher

en 1883.Cet

homme généreux, qui a consacré sa vie à la défense

des esclaves avait obtenu l'abolition de l'esclavage dans les colonies française. C'était en 1848 Son intervention auprès du gouvernement de la très furtive deuxième république restée célèbre. Victor Shoelcher sera honoré en 1893 lors de l'inauguration de la nouvelle

bibliothèque qui portera son nom. Très symboliquement, le bâtiment

est implanté au croisement de la rue de la Liberté et de la

rue des Caraïbes, à l'endroit où se dressait le palais

où avait séjourné l'impératrice Josephine dont

le mari ne fut pas particulièrement tendre avec les Martiniquais. Il

est donc très probable que le jeune Charles, présent dans l'île

entre 1891 et 1893, ait participé au montage de ce bâtiment dont

le style sera qualifié par certains critiques de néo-romano-byzantin

polychrome. Comment définir autrement cette basilique multicolore coiffée

d'une curieuse coupole byzantine en verre? En tout cas, qu'il ait participé

ou non à cette opération de remontage, voilà bien un

exemple de structure métallique dont Charles se souviendra.

En ce mois de juillet

1891, le temps est bien maussade en Martinique. La saison des pluies

et des ouragans est annoncée. Ce n'est pas le cas à Saint Pol

de Léon où il fait très beau. Le huit de ce mois Joseph et Jeanne Goavec se marient

Elle a 22 ans et habite à Saint Pol, où

sa mère est commerçante. On se marie au pays puisque Joseph

est lui-même domicilié chez ses parents à Roscoff au 13,

rue de l'Eglise. Cette fois, Jean, le brigadier des douanes, a du mettre les

gants blancs pour demander la main de Jeanne pour son coquin de fils. C'est

à la mère de Jeanne qu'il présente cette demande car

malheureusement Jean-Baptiste, son père, est décédé

depuis trois ans. Beau mariage célébré dans la belle

cathédrale du treizième siècle: Marie est au bras de son

fils. Celui-ci vêtu de son bel uniforme à brandebourgs. Marie est très

émue de pénétrer avec lui sous la voûte majestueuse

et de l'accompagner au pied de l'autel. Quelques coiffes blanches pointues sont

éparpillées dans la pénombre qui règne dedans la cathédrale. Et

puis, on attend... et quand retentit la marche nuptiale toutes ces coiffes

pivotent vers l'entrée. Arrive Jeanne ... La mariée est resplendissante! Son oncle paternel

porte un uniforme d'agent de police. C'est lui qui accompagne la mariée vers l'autel. Il fait cela avec beaucoup d'émotion car Jeanne pourrait être sa petite soeur. Il n'est âgé que de quarante ans. La vue de ce cortège remplit l'assistance de joie car tout le monde

a une grande affection pour ces enfants du pays. Dans l'assistance on remarque

aussi un piou-piou avec son pompon: c'est René, incorporé depuis

un an et qui a pu avoir une permission. Marie, maintenant tailleuse, Henri,

collégien et Magdeleine, l'écolière sont naturellement

aussi de la fête. A coté des frères et soeurs de Joseph se tiennent Armand Maillard, garde stagiaire et son chef, maréchal des logis, tous deux incorporés dans d'artillerie de Marine comme Joseph. Plus loin, prés d'Anne Auffredou- Goavec, mère de Jeanne, se tient son beau-frère Martin Bizard, propriétaire à Brest qui a fait le déplacement pour cette grande occasion.

En ce mois de juillet

1891, le temps est bien maussade en Martinique. La saison des pluies

et des ouragans est annoncée. Ce n'est pas le cas à Saint Pol

de Léon où il fait très beau. Le huit de ce mois Joseph et Jeanne Goavec se marient

Elle a 22 ans et habite à Saint Pol, où

sa mère est commerçante. On se marie au pays puisque Joseph

est lui-même domicilié chez ses parents à Roscoff au 13,

rue de l'Eglise. Cette fois, Jean, le brigadier des douanes, a du mettre les

gants blancs pour demander la main de Jeanne pour son coquin de fils. C'est

à la mère de Jeanne qu'il présente cette demande car

malheureusement Jean-Baptiste, son père, est décédé

depuis trois ans. Beau mariage célébré dans la belle

cathédrale du treizième siècle: Marie est au bras de son

fils. Celui-ci vêtu de son bel uniforme à brandebourgs. Marie est très

émue de pénétrer avec lui sous la voûte majestueuse

et de l'accompagner au pied de l'autel. Quelques coiffes blanches pointues sont

éparpillées dans la pénombre qui règne dedans la cathédrale. Et

puis, on attend... et quand retentit la marche nuptiale toutes ces coiffes

pivotent vers l'entrée. Arrive Jeanne ... La mariée est resplendissante! Son oncle paternel

porte un uniforme d'agent de police. C'est lui qui accompagne la mariée vers l'autel. Il fait cela avec beaucoup d'émotion car Jeanne pourrait être sa petite soeur. Il n'est âgé que de quarante ans. La vue de ce cortège remplit l'assistance de joie car tout le monde

a une grande affection pour ces enfants du pays. Dans l'assistance on remarque

aussi un piou-piou avec son pompon: c'est René, incorporé depuis

un an et qui a pu avoir une permission. Marie, maintenant tailleuse, Henri,

collégien et Magdeleine, l'écolière sont naturellement

aussi de la fête. A coté des frères et soeurs de Joseph se tiennent Armand Maillard, garde stagiaire et son chef, maréchal des logis, tous deux incorporés dans d'artillerie de Marine comme Joseph. Plus loin, prés d'Anne Auffredou- Goavec, mère de Jeanne, se tient son beau-frère Martin Bizard, propriétaire à Brest qui a fait le déplacement pour cette grande occasion.

Un beau mariage, Chers Cousins, mais - c'est la vie militaire - deux mois après Joseph doit partir en Cochinchine . Il n'est pas possible d'y emmener son épouse comme l' a fait Charles en Martinique. Alors Jeanne restera à Saint Pol de Léon auprès de ses parents tant que durera cette séparation.

En Martinique, Charles et Marie vont vivre des événements dramatiques. Le 18 août, un terrible ouragan s'abat sur l'île faisant 700 morts. Saint Pierre et Fort de France sont touchés. Aux dires des témoins , cette tornade "achève" de détruire Fort de France. Tout cela a causé une grande frayeur à Marie qui attend leur premier enfant, dont la naissance est proche. L'enfant naît un mois après cette catastrophe naturelle: le 18 octobre à trois heures et demie du soir le garde stagiaire de l'Artillerie de Marine, Charles Pleyber, âgé de 23 ans, présente à l'officier d'état civil de la commune de Fort de France sa petite Marguerite, née trois jours plus tôt au fort Desaix. La Bretagne est loin et Marie a pu embrasser sa petite fille sans attendre le baptême! A son retour de la Mairie, Charles rencontre Adou, la gouvernante, qui aide Marie. Adou, une créole noire, qui est une excellente cuisinière. Elle n'a pas sa pareille pour préparer les zandouilles (petites saucisses au lard) ou la poule-epi-dri (poulet et du ris) et toutes sortes d'acras. mais pour rien au monde et malgré les propositions insistantes d'Adou, Marie ne voudrait manger les léfants: ce sont des vers grillés qui, paraît-il, ont le goût d'amandes! Il y aussi autre chose qui tracasse Adou, catholique fervente: c'est le baptême. Charles et Marie en discutent maintenant. La santé de la petite paraît fragile et ils ne sont pas prêts à retourner en pays breton; va t-on ondoyer Marguerite et attendre pour la baptiser d'être de retour à Lorient? ou la faire baptiser rapidement? Adou n'a pas bien compris toutes ces manigances et comme jamais rien ne l'a empêché de dire ce qu'elle pense elle demande: - C'est pour quand le baptême? Un peu agacé et quelque peu taquin, Charles lui réplique: - Mais pourquoi veux-tu qu'on la baptise? - Pour faire comme vous! Je sais que vous êtes baptisé, vous n'êtes pas des maudis. - Mais, Adou, comment le sais-tu? - Si vous n'étiez-pas baptisé, vous verriez des zombis partout! les Zombis: ces êtres maléfiques que l'on rencontre la nuit dans la campagne.

A de tels arguments, il faut une certaine formation pour pouvoir convaincre. Après tout, il y a bien des korrigans en pays léonard et il ne fallait pas en rire devant les vieux. Et encore - quand on parlait de l'Ankou - son seul nom faisait frémir et il ne fallait même pas évoquer le grincement des roues de son chariot. Devait-il insister? Des discussions comme celles-ci étaient fréquentes et Adou n'est pas prête à abandonner ses croyances héritées d'un passé complexe. Charles n'insiste pas, comme d'habitude: il ne veut pas faire de la peine à Adou...

Le dossier militaire

de Joseph indique que la Cochinchine est en paix lors de son arrivée

à l'automne 1891. Le Gouverneur Général en Indochine

s'appelle alors Jean Marie Lannessan. En comparaison avec le Tonkin qu'il a connu en 1886, Joseph

découvre ici une autre Indo-Chine. La présence

française date de 1 859.Saigon est une véritable ville à

l'européenne. Le

centre urbain est fixé pour longtemps: ce qui n'était que marécages

et forêts a disparu au profit de quartiers modernes où sont construits

de grands bâtiments ; ils sont desservis par de larges avenues qui recouvrent

les antiques canaux: des bâtiments comme le palais du Gouverneur Général,

le Palais de Justice , l'hôtel Continental (1880) et même la cathédrale

Notre-Dame, inaugurée en 1887 suivant les plans de la cathédrale

de Toulouse.

859.Saigon est une véritable ville à

l'européenne. Le

centre urbain est fixé pour longtemps: ce qui n'était que marécages

et forêts a disparu au profit de quartiers modernes où sont construits

de grands bâtiments ; ils sont desservis par de larges avenues qui recouvrent

les antiques canaux: des bâtiments comme le palais du Gouverneur Général,

le Palais de Justice , l'hôtel Continental (1880) et même la cathédrale

Notre-Dame, inaugurée en 1887 suivant les plans de la cathédrale

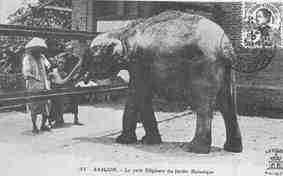

de Toulouse.  Il y a même un jardin botanique et zoologique. C'est pour le moins inattendu

de trouver cela à Saïgon pour Joseph, marqué encore par la complète

désolation qu'il avait vu au Tonkin. Et pourtant, ce jardin de 33 hectares

ne date pas d'hier puisqu'il a été crée 1884 par deux

scientifiques: Pierre, botaniste et le vétérinaire Germain venus

spécialement de la métropole, cinq ans seulement après

que les vaisseaux de guerre français aient mouillé dans le rade

de Saïgon pour conquérir le pays.

Il y a même un jardin botanique et zoologique. C'est pour le moins inattendu

de trouver cela à Saïgon pour Joseph, marqué encore par la complète

désolation qu'il avait vu au Tonkin. Et pourtant, ce jardin de 33 hectares

ne date pas d'hier puisqu'il a été crée 1884 par deux

scientifiques: Pierre, botaniste et le vétérinaire Germain venus

spécialement de la métropole, cinq ans seulement après

que les vaisseaux de guerre français aient mouillé dans le rade

de Saïgon pour conquérir le pays.

Un pont relie le centre-ville à Cholon, agglomération chinoise, à l'intense activité commerciale. 2500 mètres de quais ont déjà été aménagés. Il y a tout de même une chose à laquelle Joseph ne s'attendait pas: c'est de trouver sur les trottoirs des plaques de fonte où est inscrit "Saïgon - Direction de l'Artillerie 1876" montrant qu'un réseau d'égoûts a été aménagé par ses prédécesseurs. Certes, Saïgon, tout comme Hanoï, sont des villes-phares pour la présence française. La volonté d'apporter un mieux-être aux indigènes se confirme. Six mois avant l'arrivée de Joseph, Albert Calmette, jeune médecin de la Marine est arrivé à Saïgon. A ce moment-là, ce "grand pastorien" fait construire un laboratoire de recherche médicale dans l'hôpital militaire de la ville. Il s'attaque au problème de la variole et avec l'aide du vaccin de Jenner (1797), il parviendra quelques années plus tard à éradiquer cette maladie du pays.

Dans cette colonie, où l'administration française détient tous les pouvoirs, on cherche principalement à mettre en oeuvre un développement économique à des fins industrielles, minières ou commerciales. On commence en particulier à construire un réseau routier maillé à l'image de ce qui se fait en métropole ainsi que des lignes de chemin de fer.

Dans ce pays d'eau où

l'on ne se déplaçait que sur des sentiers et où les marchandises

se transportaient par voie fluviale, l'architecture métallique apporte

des solutions pratiques et pe u coûteuses pour les ouvrages d'art comme

les ponts et ce malgré les difficultés inhérentes à

la nature du sol.

u coûteuses pour les ouvrages d'art comme

les ponts et ce malgré les difficultés inhérentes à

la nature du sol.

La maîtrise d'oeuvre de tous ces travaux urbains et ruraux est, comme dans tous les territoires sous influence française, confié à l'Artillerie de Marine. Notre garde-stagiaire de la Marine, qui est affecté au deuxième régiment de l'Arme, aura ainsi l'occasion de participer directement à la mise en oeuvre de ces nouvelles techniques de construction. Esprit curieux et passionné par ce métier, il est sensible au côté innovateur des techniques mise en oeuvre à ce moment là. Il aura progressivement accès aux plans d'exécution des réalisations auxquelles il participe et il accumule ainsi des connaissances "sur le terrain". Il n'a certainement pas démérité, car il est fait "Chevalier du Dragon d'Annam" pour les fêtes du nouvel an 1893. A ce moment, il n'a que 17 mois de présence alors que cette distinction n'était "normalement" attribué par le roi d'Annam qu'au bout de cinq ans de présence

Le séjour de Joseph dans une Cochinchine en paix va durer jusqu'au printemps 1893. Les choses vont se gâter. A ce moment-là le général de Années envoie, à partir d'Annam, trois colonnes vers le Siam, où les anglais aimeraient bien s'implanter. Le 13 juillet, deux canonnières, l'Inconstant et la Comète, se sont placées devant Bangkok et tiennent la ville et le palais royal sous leurs feux. La France et le Siam sont sur le point d'entrer en guerre. Cette situation se dénouera dans des négociations tripartites avec l'Angleterre... Mais le climat reste tendu en Indo-Chine!

Joseph est le premier des deux frères à revenir sur le sol natal. Il s'empresse de retrouver Jeanne. Elle l'a attendu à Saint Pol où elle vit avec sa mère.. La séparation a été bien longue. Une nouvelle lune de miel les attend pendant les six mois de permission que Joseph a obtenu.Ils en profitent pour rencontrer la famille. Ils vont découvrir un lieu particulièrement attachant. il s'agit du golfe du Morbihan que ces deux Léonards ne connaissaient pas. En effet, il leur fallu aller à Port Navalo pour pouvoir rendre visite aux parents de Joseph.Ces derniers y sont installés depuis le mois de mai. Jean à la retraite de brigadier des douanes, a ete nommé receveur buraliste dans ce joli petit port. Ils leur apprennent une bonne nouvelle: Jeanne est enceinte! Comment l'appeler ? Jean Baptiste si c'est un garçon. Mais les six mois de permission sont très vite passés; Joseph doit rejoindre en octobre le deuxième régiment de l'Arme, basé à Brest tandis que Jeanne reste auprès de sa mère à Saint Pol.

Les années passées n'ont pas été paisibles en France. De nombreux attentats anarchistes ont été perpétrés depuis 1891, essentiellement à Paris: des actions contre les magistrats, des casernes et même dans des hôtels. Les auteurs des ces actions ont été rapidement et sévèrement punis - souvent guillotinés où condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Mais cela ne suffit pas pour calmer le jeu. Le 28 décembre 1893, Charles Vaillant a lancé une bombe à la chambre des députés. Charles Dupuy, qui préside la séance a alors ce mot qui est passé à la postérité: " Messieurs, la séance continue!". Ces événements ne plaisent pas à Jean qui, par sa fonction, est habitué à faire appliquer la loi. Que faire pour arrêter cela? Joseph ne sait pas quelle solution proposer... Cette France-là est si éloignée de celle qu'il a eu le sentiment de représenter au Tonkin et surtout en Cochinchine. Là-bas, elle apporte le progrès

.

Charles, Marie et Marguerite

sont de retour à Brest le 24 octobre 1893. Ils sont vraiment soulagés

d'être arrivés à bon port, loin de cette terre qui leur

a semblé si hostile et même par moments maléfique. Seulement

quelq ues semaines avant leur embarquement pour la métropole, ils ont

appris le naufrage, corps et biens, au large de la Martinique, du Cato,

un navire transportant du charbon. Pendant une tempête ce navire s'est

échoué sur la Caye, à l'est du Baril du Boeuf; le capitaine

Johannsen et tout son équipage ont péri. Ils ne parlent pas

de tout cela quand ils revoient les grands-parents, qui sont si heureux de

faire connaissance avec leur première petite fille au si joli prénom.

La situation est un peu délicate pour les parents de Marguerite: leur

fille a maintenant deux ans et ne semble pas assez éveillée

pour son âge d'après ce que leur a dit le médecin en Martinique.

Charles et Marie ne l'ont pas écrit dans leurs lettres à la

famille. Mais depuis le terrible ouragan de 1891, Marie n'a plus vécu

tranquille dans ce qui lui est brusquement apparu comme une terre de catastrophes.

Ils se demandent si le retard de la petite ne serait pas dû aux frayeurs

que sa mère avait ressenties avant la naissance. Mais Marguerite n'a

que deux ans et les choses devraient pouvoir s'arranger, maintenant qu'ils

sont de retour en France. Par ailleurs, de bonnes perspectives de carrière

se confirment pour Charles; il a du se faire apprécié en Martinique. Il a, dès son arrivée, de nouveau été affecté à l'Etat Major Particulier de l'Arme.

ues semaines avant leur embarquement pour la métropole, ils ont

appris le naufrage, corps et biens, au large de la Martinique, du Cato,

un navire transportant du charbon. Pendant une tempête ce navire s'est

échoué sur la Caye, à l'est du Baril du Boeuf; le capitaine

Johannsen et tout son équipage ont péri. Ils ne parlent pas

de tout cela quand ils revoient les grands-parents, qui sont si heureux de

faire connaissance avec leur première petite fille au si joli prénom.

La situation est un peu délicate pour les parents de Marguerite: leur

fille a maintenant deux ans et ne semble pas assez éveillée

pour son âge d'après ce que leur a dit le médecin en Martinique.

Charles et Marie ne l'ont pas écrit dans leurs lettres à la

famille. Mais depuis le terrible ouragan de 1891, Marie n'a plus vécu

tranquille dans ce qui lui est brusquement apparu comme une terre de catastrophes.

Ils se demandent si le retard de la petite ne serait pas dû aux frayeurs

que sa mère avait ressenties avant la naissance. Mais Marguerite n'a

que deux ans et les choses devraient pouvoir s'arranger, maintenant qu'ils

sont de retour en France. Par ailleurs, de bonnes perspectives de carrière

se confirment pour Charles; il a du se faire apprécié en Martinique. Il a, dès son arrivée, de nouveau été affecté à l'Etat Major Particulier de l'Arme.